La Guerra Civil acabó con el Centro de Estudios de Historia de América de Sevilla (CEHA). El CEHA, creado en 1932, en el marco de la renovación científica impulsada desde la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), junto con la Universidad de Sevilla y el Instituto Hispano-Cubano, evidenció un renovado interés por un americanismo científico, sustentado en la investigación documental en el Archivo General de Indias. Profesionales como José María Ots Capdequí o Diego Angulo fueron depurados tras la contienda, unos volvieron, otros cambiaron de organismo y muchos continuaron sus carreras en el exilio.

La Guerra Civil acabó con el Centro de Estudios de Historia de América de Sevilla (CEHA). El CEHA, creado en 1932, en el marco de la renovación científica impulsada desde la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE), junto con la Universidad de Sevilla y el Instituto Hispano-Cubano, evidenció un renovado interés por un americanismo científico, sustentado en la investigación documental en el Archivo General de Indias. Profesionales como José María Ots Capdequí o Diego Angulo fueron depurados tras la contienda, unos volvieron, otros cambiaron de organismo y muchos continuaron sus carreras en el exilio.

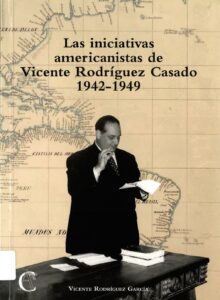

La erección del CSIC sobre las estructuras de la extinta JAE propició cierta continuidad en las funciones y objetivos del CEHA en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), fundada en 1942, a instancias de Vicente Rodríguez Casado, Florentino Pérez Embid y Antonio Ballesteros, ahora bajo las premisas ideológicas de la dictadura franquista. A pesar de la nueva orientación del centro, y del interés que suscitaba el americanismo como herramienta para la diplomacia cultural e intelectual de una España aislada en el contexto internacional, la EEHA pudo levantarse como una auténtica escuela de americanistas. Por ejemplo, en 1943 ya estaba en marcha un programa de becas de investigación. El acta de los primeros nombramientos (1946) trae los nombres de José Antonio Calderón Quijano, Guillermo Lohmann Villena, Ramón Carande, Ernesto Shäfer, Julia Herráez, Elena Martín Vivaldi o Manuel Jiménez Fernández, profesionales de la historia y los archivos cuyos libros hemos consultado más de una vez.

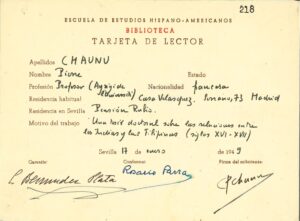

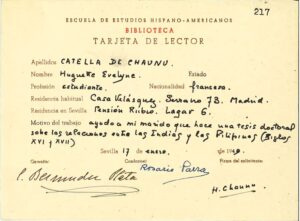

Los Cursos de Verano de La Rábida, si bien no ocultaban la transmisión de valores propios del Estado nacionalcatólico, sí que sirvieron para propiciar intercambios y la apertura de horizontes más allá de la realidad española. La residencia de investigadores, por donde pasaron lo más destacado del americanismo internacional, o la biblioteca de la Escuela, entre cuyos primeros directores estuvo François Chevallier, acabaron por propiciar un entorno para la reflexión que dejó huella en grandes investigaciones, muchas de las cuales se publicaron en la imprenta de la propia EEHA. Los libros de María Luisa Vega Franco, José María Mariluz Urquijo, Elisa Luque Alcaide, Antonio Muro, Luis Navarro, Enriqueta Vila, entre otros, han marcado hitos en la historiografía americanista y siguen siendo obras de referencia. Sin poder exhaustivos y dejándonos centenares de nombres fuera, en los pupitres de la biblioteca redactaron sus mejores páginas José de la Peña de la Cámara, Juan Manzano Manzano, Justina Sarabia, Huguette y Pierre Chaunu, Enrique Otte o Antonio García-Baquero. Investigadoras e investigadores de todos los continentes han pasado numerosas estancias en la Residencia establecida en el mismo edificio de la Escuela.

La revista Anuario de Estudios Americanos (1944-) recibió los primeros trabajos de Guillermo Céspedes del Castillo (1945), de Morales Padrón (1949) o Lourdes Díaz Trechuelo (1956), fruto de sus jornadas de trabajo entre los legajos del Archivo General de Indias. En cambio, una segunda revista, Estudios Americanos (1948-1961), publicaba artículos con reseñas de literatura, actualidad cultural y política, así como novedades bibliográficas de todo el mundo. Aquella apertura no era extraña en la Escuela: el Club La Rábida, establecido en el sótano de la EEHA recibía a pintores y artistas, como Carmen Laffón, y organizaba exposiciones, certámenes artísticos y cinefórum. Actualmente, jóvenes americanistas continuamos líneas de investigación abiertas por aquellas y aquellos jóvenes de décadas atrás. Sin embargo, en 2024, nuestras instituciones académicas están hoy en nuestras manos. De cómo afrontemos los retos del presente darán cuenta las próximas generaciones de jóvenes americanistas. Esta exposición no solo es un homenaje, es una llamada de atención que podrán visitar del 11 al 15 de noviembre en el salón de lectura de la Biblioteca Americanista de Sevilla en su horario habitual (lunes a viernes de 8.15 a 18.30).