A diferencia de la tierra firme, sobre la superficie de los océanos no es posible marcar señales para ubicarse ni dejar trazada una estela como si fuese la huella permanente de un camino. Los primeros navegantes que se echaron a mar abierto se valieron de su pericia para orientarse observando las mareas, el paso de las aves o las posiciones de los astros. Desde finales del siglo XV, conforme se adentraron en el Atlántico, calcularon sus coordenadas de latitud midiendo la altura del Sol y de la estrella Polar con el cuadrante y el astrolabio, estimaron sus rumbos con la brújula y echaron la sonda para evitar encallar en bajos y arrecifes. Las cartas de navegar fabricadas por los pilotos fueron el instrumento que sintetizó aquella información empírica, adaptada a sus necesidades y técnicas, pero también el primer soporte cartográfico sobre el que se interpretaron las orillas del Nuevo Mundo.

En su gabinete, los cartógrafos extrapolaron la información de las cartas de navegar a otros formatos cartográficos asequibles a gobernantes, curiosos y otros marineros de salón. Sus mapas conjugaron experiencias y expectativas: los perfiles de costas e islas —recorridas y reconocidas en sucesivas navegaciones— daban paso a un inmenso vacío azul, refugio de monstruos, a la espera de que nuevos hallazgos completaran el mapa del mundo.

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, la Biblioteca Americanista de Sevilla y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos/Instituto de Historia, CSIC, presentan una selección de imágenes y piezas cartográficas de sus fondos como muestra de distintas miradas, experiencias y recreaciones del continente azul.

Esta exposición forma parte de las actividades del proyecto europeo «Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World», European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska Curie grant agreement Nº 823846, y del proyecto nacional «Ciencia, Racismo y Colonialismo Visual» (Visualrace), PID2020-112730GB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033.

El fondo de los océanos

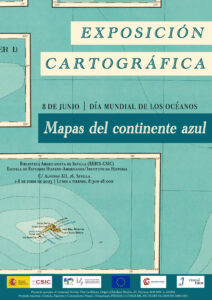

En 1860, la Dirección de Hidrografía de España organizó una comisión científica para levantar una carta actualizada de la isla de Cuba y sus aguas colindantes. El conocido como Canal Viejo de Bahama era uno de los pasos habituales para salir de las Antillas al océano Atlántico, a pesar de la dificultad que entrañaban los bajíos y fuertes vientos que podían hacer naufragar a los buques. Era urgente realizar nuevas observaciones y mediciones para trazar los mapas de aquel enclave geoestratégico, tal y como advirtió Francisco Chacón, director de mencionada institución: «no hay oficial de Marina que no sepa que este pedazo de costa es el que está peor representado en nuestras cartas, y siendo al mismo tiempo, el más importante, pues que forma parte del canal viejo de Bahama por sí harto peligroso».

En la «Carta del Canal Viejo de Bahama», resultado de esta campaña, se destacan los faros en color rojo y amarillo y se señalan las sondas batimétricas (las cifras en medio del mar anotan en brazas los cambios de profundidad). Minuciosamente, se registra la naturaleza de los fondos, la presencia de corales, algas, acumulaciones de conchas, bajos con piedras o bancos de arena, un paisaje submarino que los pilotos —por su propia supervivencia— debían controlar.

Carta del Canal Viejo de Bahama

Dirección de Hidrografía, Madrid, 1866

SE-REBIS, Mapas, B-4L/1

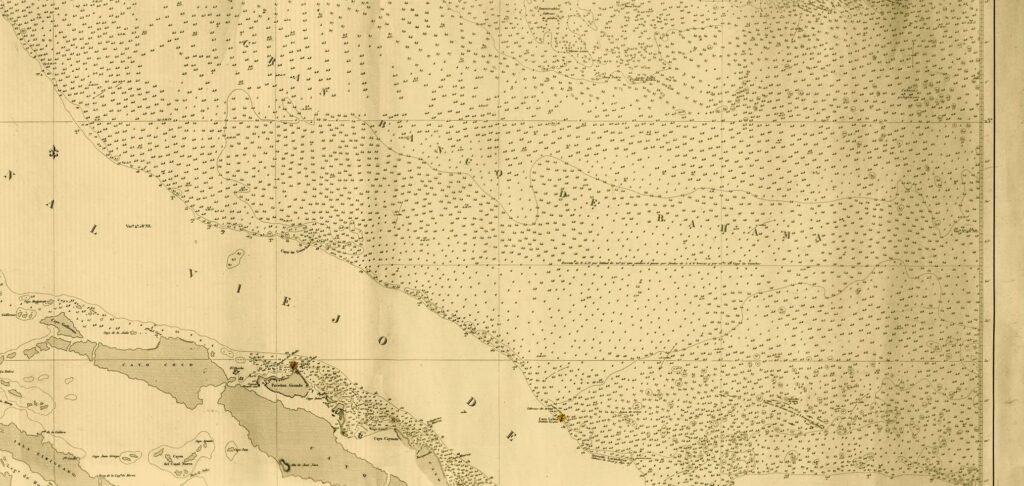

El dominio de los mares

Entre 1823 y 1844, el marino e historiador Martín Fernández de Navarrete fue el director de la Dirección de Trabajos Hidrográficos. Durante esos años se intensificaron las tareas de recopilación de información geográfica y la publicación de mapas y derroteros actualizados del océano, labor que fue favorecida por unos fluidos intercambios de información náutica con Francia e Inglaterra y la incorporación de nuevo instrumental científico a la Armada española.

La «Carta general del Océano Atlántico Meridional» trae una representación actualizada de las costas de buena parte de América del Sur hasta las islas Shetland del Sur y parte de la península de la Antártida llamada Tierra de Graham. A los reconocimientos de décadas anteriores se agregaron «datos nacionales y extranjeros más modernos», entre estos últimos, el viaje del capitán inglés John Biscoe, de 1832, cuya derrota se inscribe en la parte inferior del mapa. A lo largo de la costa americana se destacan en color rojo los principales faros o fanales, cuyas características (como calidad de la luz o alcance de la luminaria) se detallan en la cartela superior.

Carta general del Océano Atlántico Meridional

Dirección de Hidrografía, Madrid, 1840

SE-REBIS, Mapas, B-2E/2

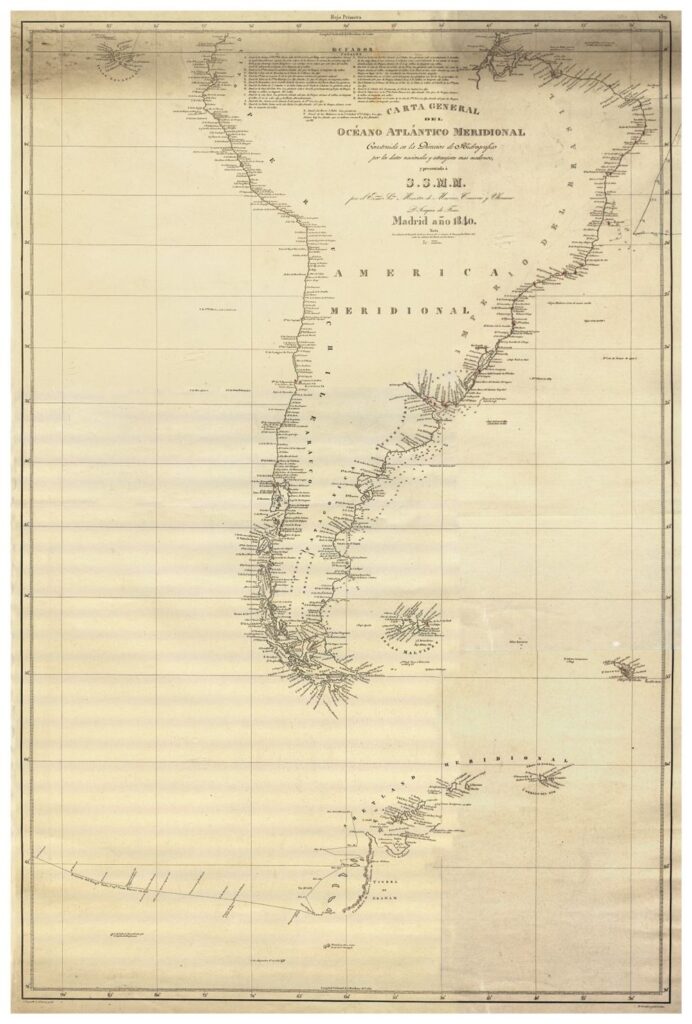

Reencuadres cartográficos

Las cartas de navegar articularon una imagen del océano útil para los navegantes y supeditada a sus estrategias de orientación y desplazamiento en altamar. Sin embargo, nuevos mapas del océano (con nuevas funciones) optaron por estrategias visuales diferentes, con las que transmitir otros niveles de información relativos a la geografía representada. Así, se reubicaron islas y archipiélagos en pequeños recuadros, como diseño más sintético con el que vincular espacios diseminados. Los mapas de España suelen acercar a la península un fragmento con las islas Canarias, subrayando cómo, a pesar de la distancia, el archipiélago forma parte del Estado.

En el mapa de «Cauquenes y islas esporádicas» se aproximan al continente (a la altura de la comuna de Cauquenes, en la región chilena del Maule) los conjuntos insulares de San Félix y San Ambrosio, Sala y Gómez, Juan Fernández y la isla Pascua, la principal del Chile insular. Los recuadros llevan sus propios ejes de coordenadas pues, a pesar del recorte y el desplazamiento, cada accidente geográfico debe ir ubicado en su lugar. El mapa fue publicado por la American Geographical Society of New York a inicios del siglo XX, organización de geógrafos profesionales ha patrocinado expediciones científicas y la elaboración de nuevos mapas.

Cauquenes y islas esporádicas

American Geographical Society of New York; A. Hoen and Company, Baltimore, 1927

SE-REBIS, Mapas, C-3LL/3

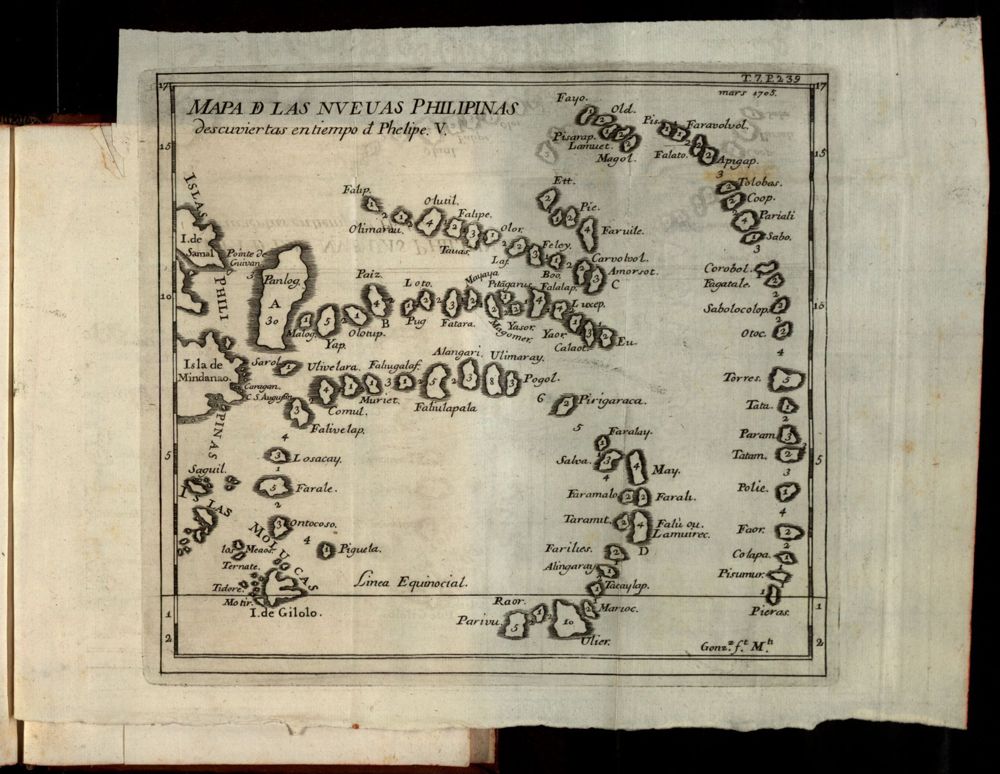

El archipiélago inventado

En 1696, un grupo de isleños procedente de las Palaos naufragó en las costas filipinas de Samar. Al explicar a los misioneros su lugar de procedencia, los indígenas recrearon con piedras de diversos tamaños el mapa de un archipiélago desconocido, conformado por ochenta y siete ínsulas. Aquella nueva geografía, transcrita en un mapa por los jesuitas, fue difundida como evidencia de las partes del mundo que aún requerían ser evangelizadas, para lo que solicitaron más apoyo y financiación. Sin embargo, aquel archipiélago, bautizado como Nuevas Filipinas en honor de Felipe V de España, nunca sería encontrado con la forma allí dibujada. En realidad, la distribución de las islas remitía a las formas de comprensión y representación del espacio oceánico por parte de los indígenas, determinado más por las mareas y vientos que por las ubicaciones en un esquema de coordenadas. De acuerdo con el testimonio de los nativos, entre una isla y otra se señaló con una cifra los días de singladura que las separaban y, en su interior, las jornadas que se demoraban al circunnavegarlas.

El mapa, cuya potencia propagandística no fue descuidada por la Compañía de Jesús, se publicó en numerosas ocasiones. El ejemplar de la Biblioteca Americanista de Sevilla apareció en la edición española de las Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las Missiones Estrangeras (Madrid, 1753-1757), acompañando testimonios y descripciones geográficas de los ignacianos en Oceanía.

Mapa de las Nuevas Philipinas descubiertas en tiempo de Phelipe V

Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las Missiones Estrangeras, por algunos Misioneros de la Compañía de Jesús. traducidas del idioma francés por el Padre Diego Davín, de la Compañía de Jesús, tomo XVI.

Imprenta de la viuda de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, Madrid, 1757

SE-REBIS, E-1A/61901

Los otros navegantes

La lámina «L’Isle D’Otahiti restant au S. E. a la distance d’une lieue» fue grabada por Robert Benard y publicada en la versión francesa del Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde (París, 1778), donde el capitán inglés James Cook narra sus travesías oceánicas entre 1772 y 1775. Llegado a Otahiti (Tahití) en agosto de 1773, aquella era la segunda visita de Cook a la isla, donde ya había estado en 1769 comisionado por la Royal Society para observar el tránsito de Venus por el Sol (mediciones astronómicas servirían para revisar el cálculo de las coordenadas de longitud a escala global). Durante sus estancias, Cook también prestó atención a la naturaleza y habitantes de la isla, recopilando información sobre su organización social, lengua y costumbres.

Esta representación del sudeste de la isla de Tahití, una vista idealizada captada desde los navíos ingleses, no descuida la información geográfica: el horizonte rocoso de sus antiguos volcanes, los fondeaderos y las playas con palmeras. Sin embargo, el primer plano lo ocupa una recreación de varias tipologías de las embarcaciones empleadas por los isleños, quienes aparecen ataviados con sus características vestimentas. La lámina, cuyo diseño original se debe al pintor William Hodges, quien documentó con sus pinturas y bocetos la expedición de Cook, trasluce una mirada etnográfica —no exenta de exotismo— sobre los moradores del Pacífico, los otros marinos y las otras naves del océano.

L’Isle D’Otahiti restant au S. E. a la distance d’une lieue

James Cook, Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde: fait sur les vaisseaux du roi, l’Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775

Hôtel de Thou, París, 1778

SE-REBIS, E-7C-C/138, Pl. 16